Lentille de Fresnel : quand la lumière devient ingénieuse

Quand Augustin Fresnel conçoit sa fameuse lentille en 1823, ce polytechnicien discret n’est pas seulement l’un des artisans de la théorie ondulatoire de la lumière. Il est aussi ingénieur des Ponts et Chaussées, membre actif de la Commission des phares fondée par Napoléon en 1811 pour moderniser l’éclairage du littoral français. C’est dans ce cadre qu’il conçoit une lentille inédite, plus légère et plus efficace que les optiques classiques, pour porter plus loin la lumière des côtes.

Augustin Fresnel, la lumière comme onde

Fresnel s’inscrit très tôt dans les débats scientifiques sur la nature de la lumière. À la suite des travaux de Thomas Young, qui avait montré dès 1801 les interférences lumineuses comme signe d’un comportement ondulatoire, Fresnel développe un formalisme mathématique rigoureux capable de décrire ces phénomènes. Il soumet un mémoire majeur à l’Académie des sciences en 1818. Il y approfondit les interférences, la diffraction, mais aussi la polarisation, montrant que tous ces phénomènes trouvent une explication cohérente dans un cadre ondulatoire.

Fresnel bénéficie du soutien actif de François Arago, membre influent de l’Académie des sciences, qui reconnaît rapidement l’intérêt de ses idées. Arago l’aide à diffuser ses travaux et en supervise l’évaluation expérimentale.

Dans le jury chargé d’examiner le mémoire, Siméon Denis Poisson, tenant de la théorie corpusculaire de Newton, tente de le réfuter en poussant le modèle à l’absurde : selon les calculs de Fresnel, un point lumineux devrait apparaître au centre de l’ombre portée d’un disque opaque. Mais l’expérience, menée par Arago, confirme précisément cette prédiction inattendue, aujourd’hui connue sous le nom de « tache de Poisson ». Ce renversement spectaculaire convainc les plus sceptiques et marque l’adoption progressive du modèle ondulatoire dont Fresnel devient l’un des principaux artisans.

Mais il ne reste pas dans l’abstraction. En 1819, il rejoint la Commission des phares et se consacre à un problème pratique : comment porter plus loin la lumière des côtes, alors que les lentilles biconvexes classiques, lourdes et épaisses, concentrent mal la lumière à grande échelle ? De nouveau avec le soutien d’Arago, il invente la lentille à échelons qui révolutionne l’éclairage maritime.

Buffon et la lentille ardente, une idée préfiguratrice

Dès le XVIIIe siècle, le naturaliste Buffon s’était penché sur un problème optique approchant : concentrer la lumière pour produire de la chaleur. En 1747, inspiré par la célèbre légende d’Archimède incendiant les navires romains à l’aide de miroirs, Buffon conçoit une lentille ardente de grande taille, capable d’enflammer du bois à distance. Son dispositif ne repose pas sur une lentille pleine en verre massif, mais sur un agencement astucieux de 168 petits segments de verre, taillés et disposés pour reproduire localement la courbure d’une lentille convergente.

L’ensemble est monté sur une structure mobile permettant de suivre la course du Soleil. Le faisceau concentré pouvait, selon les démonstrations publiques, enflammer des planches à plus de 60 mètres. Le projet, soutenu par l’Académie royale des sciences, répondait à des objectifs à la fois scientifiques et militaires : Buffon espérait démontrer qu’un tel dispositif pouvait servir à la défense des ports, à l’image des miroirs d’Archimède. Même si l’ambition défensive s’avéra irréaliste, cette lentille fragmentée introduisait un principe central : remplacer un volume massif par une surface divisée, mais optiquement équivalente.

Une optique pour les phares

Fresnel conçoit sa première lentille en 1823, dans un contexte où les phares français peinent à assurer leur rôle de signalisation maritime. Les dispositifs existants, peu puissants, diffusaient la lumière dans toutes les directions. Pour guider les navires, il fallait concentrer cette lumière et surtout l’orienter.

Or, une lentille convergente classique, en verre massif, devient vite inutilisable quand son diamètre augmente : trop lourde, trop coûteuse à fabriquer… et trop absorbante. L’épaisseur du verre entraîne des pertes importantes par absorption, d’autant plus que le verre disponible à l’époque n’a pas la clarté des verres modernes.

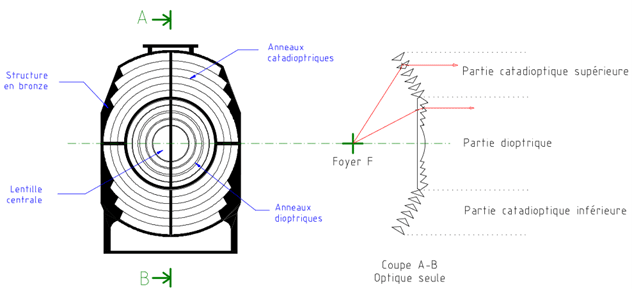

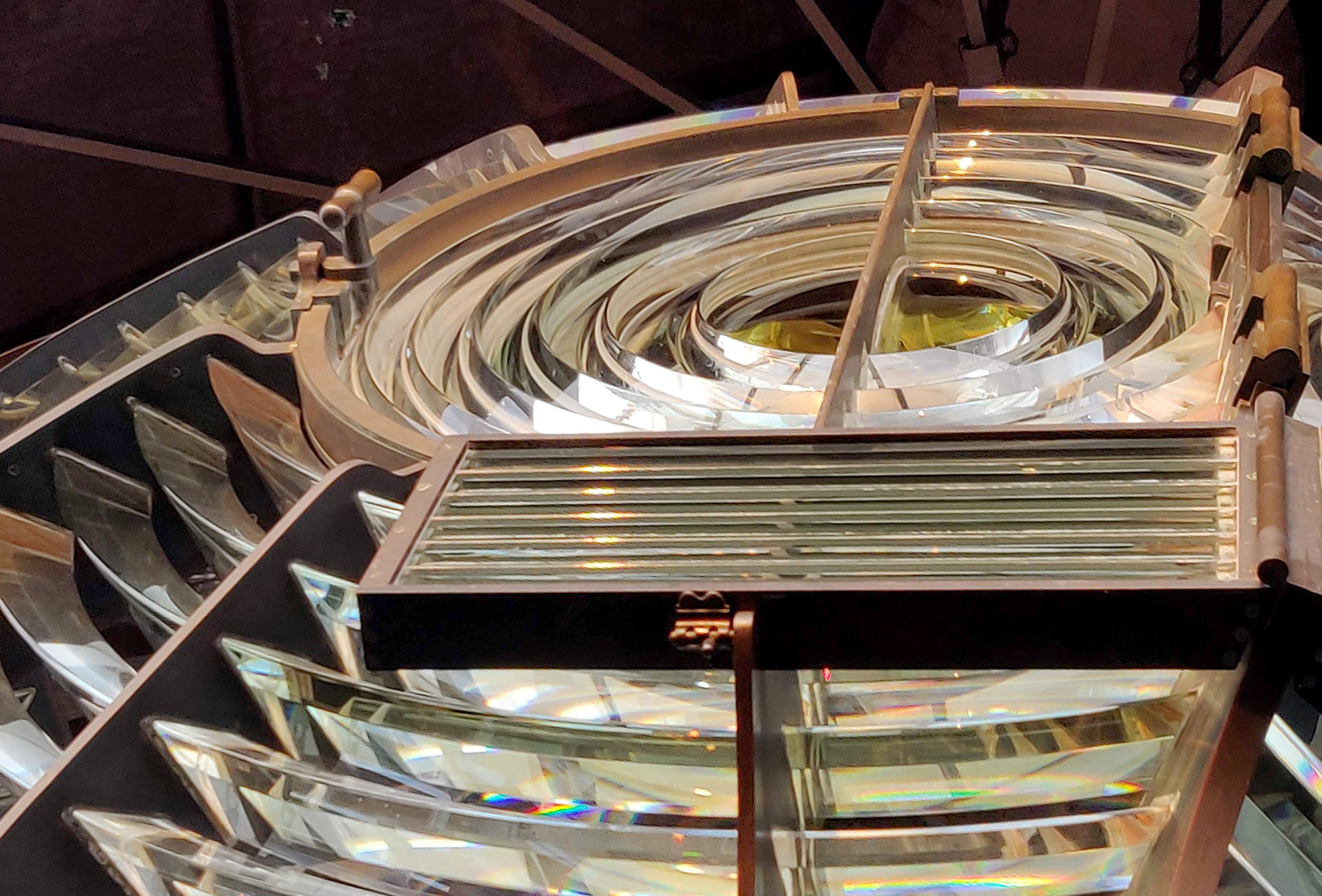

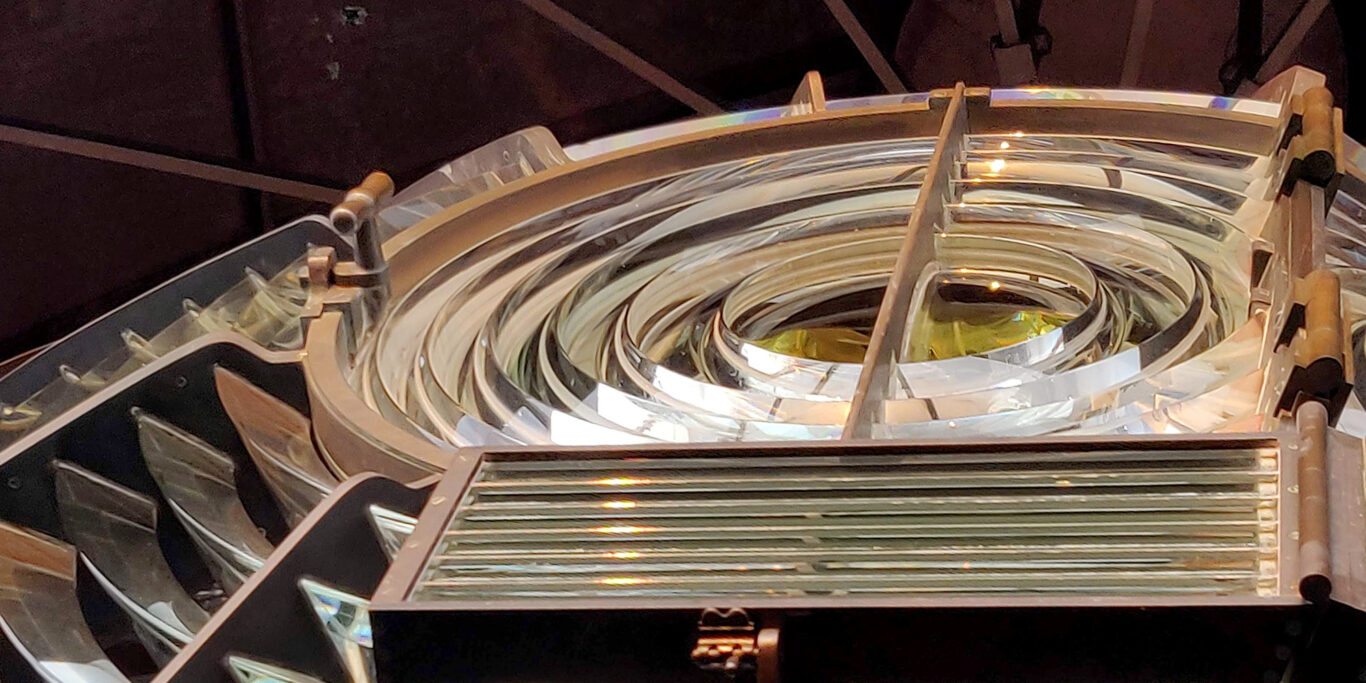

L’idée de Fresnel est aussi simple qu’ingénieuse : ne conserver que les surfaces optiques utiles. Là où Buffon avait imaginé une lentille segmentée par plans inclinés, assemblée pièce à pièce pour réduire l’épaisseur du verre, Fresnel va plus loin en pensant directement la lentille comme une structure en anneaux concentriques. Chaque anneau est taillé pour réfracter la lumière comme le ferait une lentille sphérique complète, mais sans sa masse ni son volume.

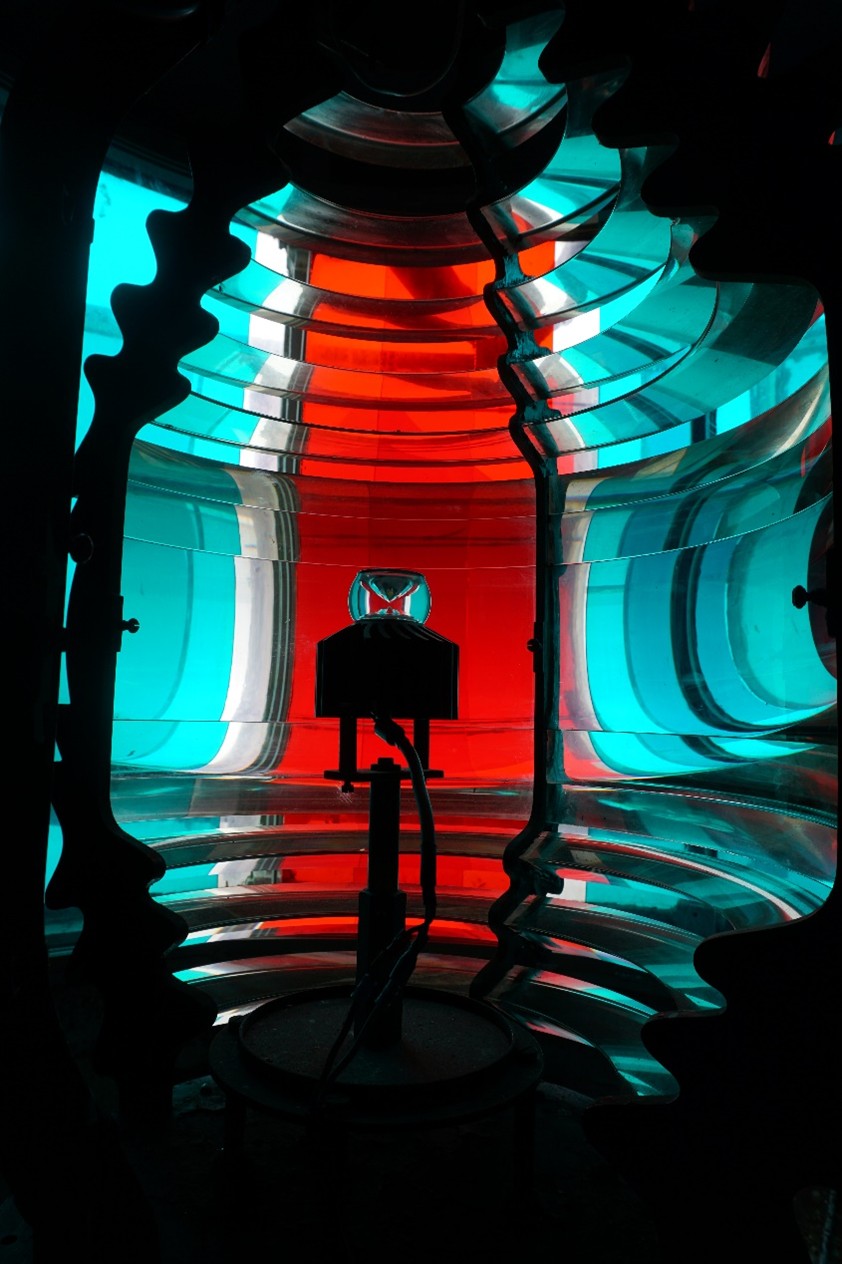

À cette partie centrale convergente, il ajoute une couronne de prismes dioptriques puis, pour capter la lumière qui partirait vers le haut ou le bas, des prismes catadioptriques qui combinent réfraction et réflexion totale. Là où Buffon visait surtout une simplification géométrique, Fresnel propose une véritable architecture optique, calculée et hiérarchisée, capable d’orienter un maximum de lumière utile vers l’horizon.

Lentille de Fresnel, les premiers tests

Fresnel conçoit non seulement la forme de cette optique, mais aussi les moyens de la fabriquer. Il s’appuie sur le savoir-faire de François Soleil, maître opticien parisien de renom, spécialisé dans les instruments scientifiques. C’est dans son atelier, situé près de l’Académie des sciences, que sont réalisés les premiers éléments taillés selon les calculs de Fresnel. Cette collaboration étroite illustre la force de la science française à cette époque, en particulier en optique, capable de transformer rapidement une idée en prototype fonctionnel.

D’abord expérimentée avec succès en 1822 sur l’arc de triomphe de l’Étoile à Paris, la lentille de Fresnel est installée dès l’année suivante au sommet du phare de Cordouan, à l’embouchure de la Gironde. La portée lumineuse passe alors de quelques kilomètres à plus de 30 km, grâce à un faisceau intense et directionnel.

Différents éclats de la lentille de Fresnel

Cette première lentille de Fresnel était organisée selon une structure octogonale, formée de huit panneaux verticaux disposés autour de la source lumineuse. Par la suite, des versions réduites à un nombre plus limité de panneaux ont été développées, afin de simplifier la fabrication tout en conservant un signal distinctif. Fresnel proposa également d’installer l’ensemble optique sur un bain de mercure, réduisant les frottements et permettant la rotation continue de la lentille : c’est le principe des feux à éclats, où chaque passage d’un panneau concentre brièvement la lumière vers l’observateur.

À l’inverse, une solution plus simple consiste à maintenir la lentille fixe : c’est le cas des lentilles d’horizon, de forme cylindrique continue, devant lesquelles tourne un écran qui masque périodiquement la source lumineuse. Ce système produit un feu à occultation, dans lequel l’intensité lumineuse reste constante, et les phases d’obscurité proviennent non d’un faisceau orienté, mais d’une obstruction mécanique intermittente.

Lentille à échelons : un standard international

Malgré le succès de son invention, Fresnel n’en verra pas pleinement les développements. Rongé par la tuberculose, il meurt en 1827 à l’âge de 39 ans. Son apport à l’optique, salué dès son vivant, connaîtra une postérité scientifique et technique considérable.

C’est son frère, Léonor Fresnel, qui reprend alors son travail au sein de la Commission des phares. Il veille à la mise en œuvre et à la généralisation du système sur le littoral français, puis à son adoption progressive dans de nombreux pays. Grâce à cet engagement, la lentille à échelons s’impose comme un standard mondial de l’éclairage maritime jusqu’à aujourd’hui.

Les lentilles de Fresnel sont rapidement normalisées selon leur « ordre », du 1er (le plus grand, pour les phares majeurs) au 6e (plus petits feux côtiers). Chaque taille correspond à une focale, une ouverture, une portée. Elles s’adaptent aux sources lumineuses disponibles : la lampe à huile d’Argand, puis le gaz, l’arc électrique et l’incandescence. Aujourd’hui, les feux tournants et à longue portée utilisent principalement des lampes à décharge aux halogénures métalliques, tandis que les feux rythmés sont majoritairement assurés par des dispositifs à LED.

Les grandes lentilles de Fresnel historiques demeurent présentes sur les installations les plus puissantes : inaltérables, performantes et d’une robustesse inégalée, elles constituent encore la meilleure solution technico-économique.

Après les phares, d’autres lumières

De nos jours, les lentilles de Fresnel ne se limitent plus à la signalisation maritime. On les a vues équiper les phares et feux arrière des automobiles, où leur finesse permet de modeler le faisceau lumineux sans alourdir l’optique. Elles ont aussi trouvé leur place dans les rétroprojecteurs et dans certains projecteurs d’éclairage scénique, où elles concentrent efficacement la lumière tout en restant compactes. Plus récemment, elles se sont imposées dans les casques de réalité virtuelle : placées entre l’écran et l’œil, elles agrandissent le champ de vision tout en maintenant un dispositif léger et immersif, un rôle optique devenu central dans la plupart des modèles grand public.

Dans le domaine des énergies renouvelables, elles sont utilisées dans certains systèmes à concentration photovoltaïques ou thermiques pour focaliser les rayons du soleil sur de petits capteurs, améliorant le rendement sans alourdir les structures.

Aujourd’hui, avec la généralisation des LED, sources ponctuelles souvent équipées de leurs propres micro-optiques, les lentilles de Fresnel se font plus discrètes. Moins adaptées à ces nouvelles technologies, elles ont perdu du terrain. Mais leur principe, simple et ingénieux, reste bien vivant, réinventé dans de nombreux dispositifs où la lumière a encore besoin d’un coup de pouce.

A suivre…

Approfondir le sujet

- ETC fos/4 Fresnel complète la nouvelle gamme studio

- Opéra Royal : Robe Lighting éclaire la scène de Versailles

- Audi Matrix LED, phare intelligent en éclairage routier

Photo en tête de l’article : Lentille de Fresnel – Phare du Risban, Musée maritime et portuaire de Dunkerque, France © Vincent Laganier, LZL Services

Magnifique article et très belles photos de Lionel Simonot sur l’histoire de la lentille de Fresnel, une réalisation remarquable d’un scientifique également reconnu comme théoricien pour ses contributions théoriques à la compréhension de la nature ondulatoire de la lumière (diffraction). Une œuvre fascinante !

Merci Christophe !

Les photos ne sont pas de moi, comme précisé dans les légendes. Certaines viennent du Céréma, et la plupart, représentant le phare du Risban à Dunkerque, sont de Vincent Laganier. Elles donnent une vision originale de la lentille de Fresnel.

Thank you for such a nice article with great photos.