Lampes à décharge électrique : avant l’incandescence

La lampe à incandescence constitue, encore aujourd’hui, le symbole de la lampe électrique à tel point qu’elle en occulte les autres formes d’émission de lumière. Et pourtant la première lampe électrique n’est pas une lampe à incandescence.

Lampe à arc électrique

Plusieurs inventions sont précurseurs de la première lampe « à arc électrique ».

- A la fin du XVIIIème siècle, l’inventeur et le scientifique Benjamin Franklin montre que la foudre est la manifestation lumineuse d’un phénomène électrique.

- A la charnière entre le XVIIIème et le XIXème siècle, Alessandro Volta invente la première pile électrique.

- Vers l’année 1810, Humphry Davy crée des étincelles (des mini coups de foudre) en approchant deux électrodes d’une pile « Volta ».

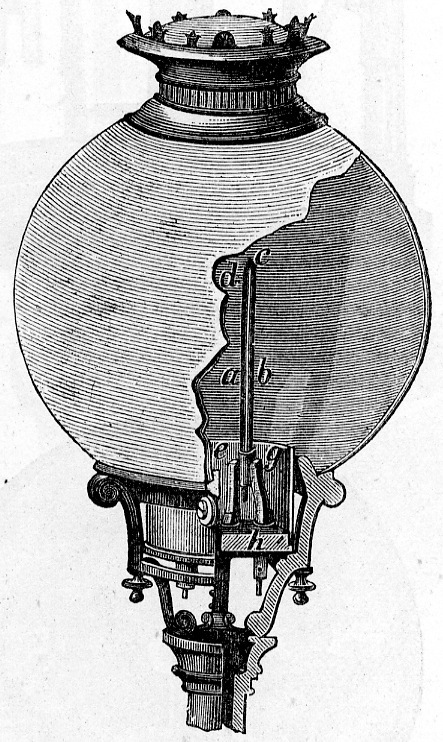

La première lampe « à arc électrique » (on pourrait dire électroluminescente) est née quelques décennies avant la lampe d’Edison et son principe est très différent de l’incandescence. Très volumineuses et fortement brillantes, les lampes à arc sont dans un premier temps réservées à l’éclairage de grands espaces.

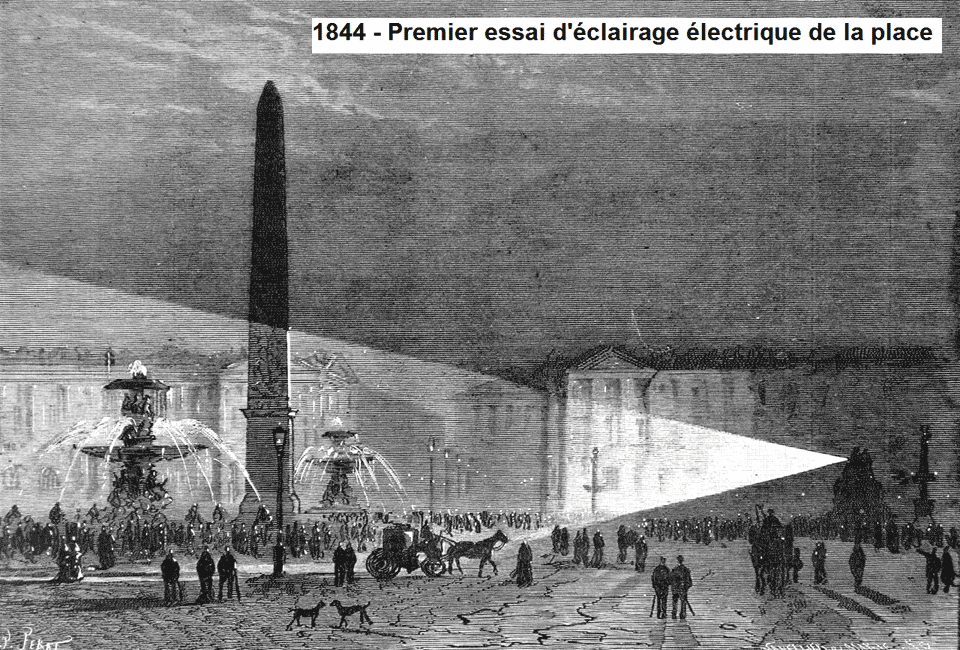

Sans doute très impressionnante à l’époque, on cite volontiers l’illumination de la place de la Concorde à Paris en 1844 par Léon Foucault.

En 1878, c’est l’avenue de l’Opéra à Paris qui est la première à être éclairée de façon pérenne par la lumière électrique.

Les candélabres sur la photo en tête d’article par des bougies Jabblokkof à arc voltaïque parue sur le site de l’Association MEGE.

Il faudra attendre le milieu du XXème siècle et l’invention du tube fluorescent pour que des lampes « à décharge » soient couramment utilisées à l’intérieur de bâtiments.

Multiplier les électrons

Si une décharge électrique n’est pas un phénomène d’incandescence, les conditions ne sont pas réunies non plus (et heureusement) pour provoquer une fusion thermonucléaire comme pour le Soleil ! Nous sommes donc bien face à un phénomène différent qui pourrait davantage se rapprocher de l’émission de flamme utilisée pour certains feux d’artifice mais l’excitation est cette fois d’origine électrique.

Tubes de Geissler et lumière colorée

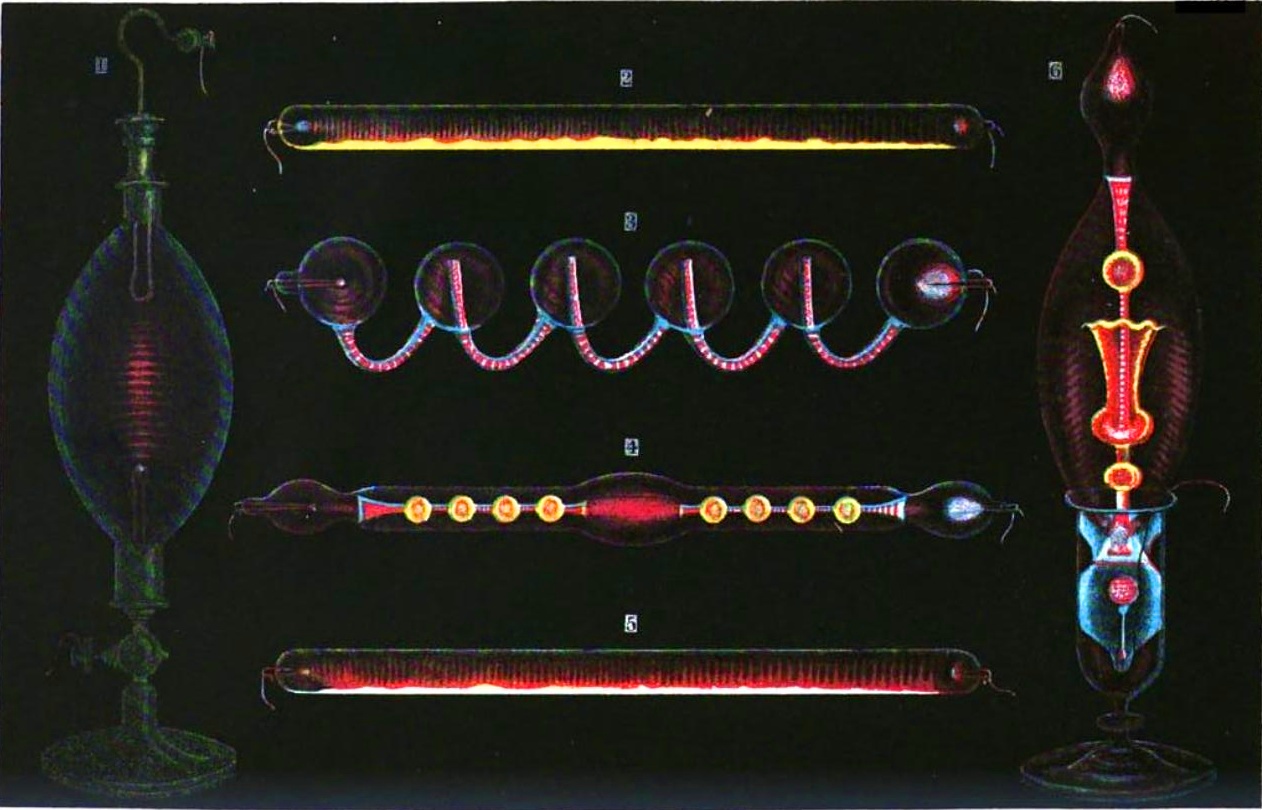

Contrairement au Soleil et aux lampes à incandescence qui émettent dans tout le domaine du visible, les lampes à décharge produisent des photons porteurs de quelques énergies (et donc quelques couleurs) bien précises et directement en lien avec la structure électronique des atomes de gaz.

Dès le milieu du XIXème siècle, la décharge électrique a été testée dans de nombreux gaz enfermés dans des tubes en verre : les tubes de Geissler. Du nom du physicien allemand Heinrich Geissler, il développa cette technique dans son atelier.

Quand un électron percute un atome

Si l’électron a une énergie (et donc une vitesse) suffisante, il peut ioniser l’atome. Avec une énergie plus faible, l’électron incident peut « exciter » l’atome : celui-ci ne perd pas d’électron mais passe à un niveau d’énergie plus grand. Or, l’atome a tendance à revenir à son état de départ plus stable. Il peut alors spontanément restituer l’énergie stockée, notamment sous forme de lumière.