Cellules photovoltaïques : 6 technologies solaires

Quand les photons de la lumière du soleil frappent des cellules solaires, la conversion électrique s’effectue. Elles libèrent alors des électrons. Captés correctement, ils créent un courant électrique continu. Mais quels sont les différents types de cellules photovoltaïques pour les panneaux solaires ? Dans cet article, je vous explique de manière didactique la physique, les matériaux et les bases de l’énergie solaire.

Cellules photovoltaïques : 6 technologies solaires

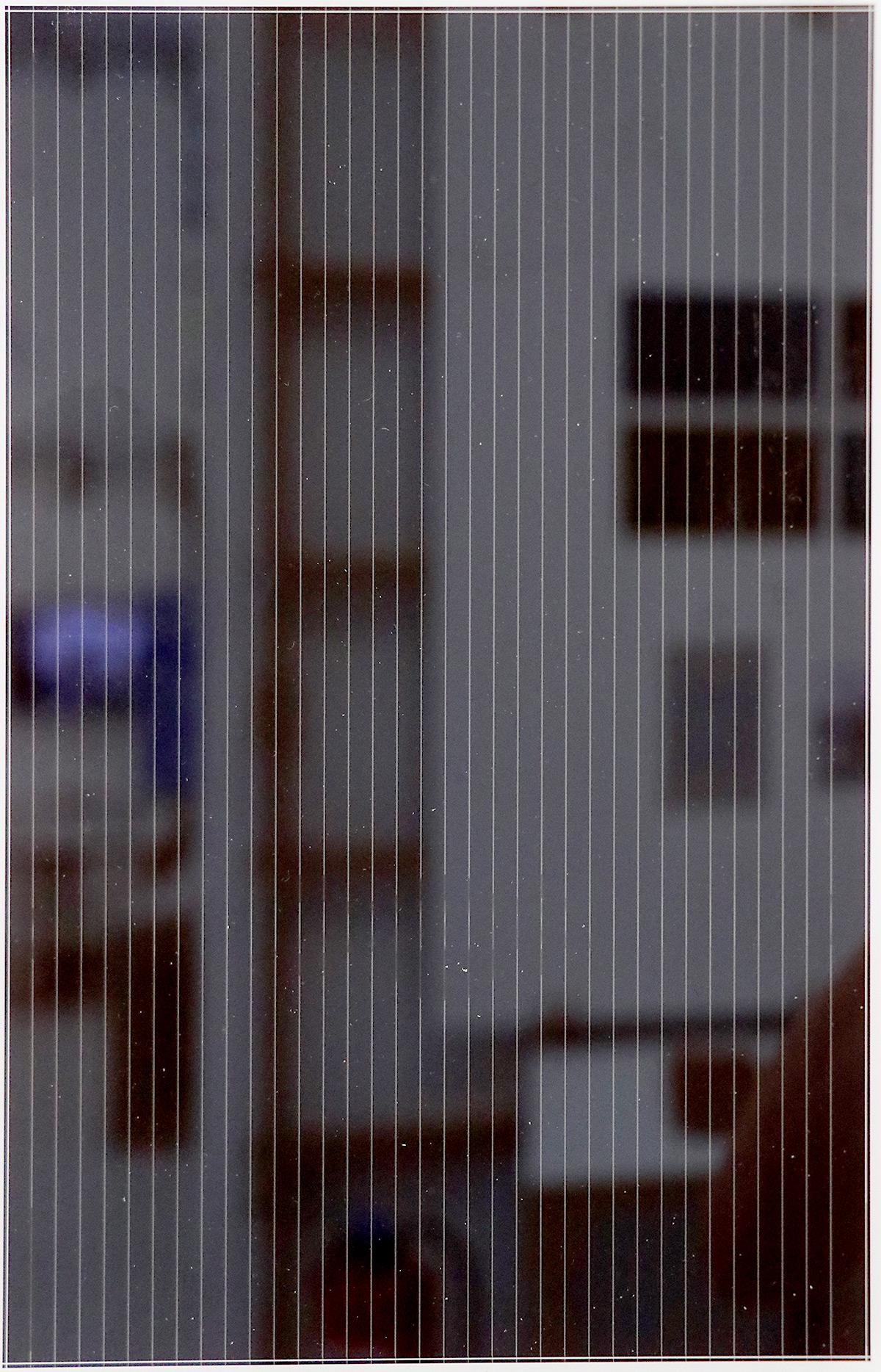

Cellules photovoltaïques en couches minces

Ces cellules photovoltaïques consistent à appliquer de très fines couches sur des matériaux flexibles ou rigides. Les principaux types de couches minces sont le tellurure de cadmium (CdTe), l’alliage cuivre, indium-gallium et sélénium (CIGS) et le silicium amorphe (a-Si).

Les deux avantages de cette technologie sont la souplesse et poids réduit. De fait, elle permet son intégration dans diverses applications, comme les toits peu résistants et les dispositifs électroniques portables.

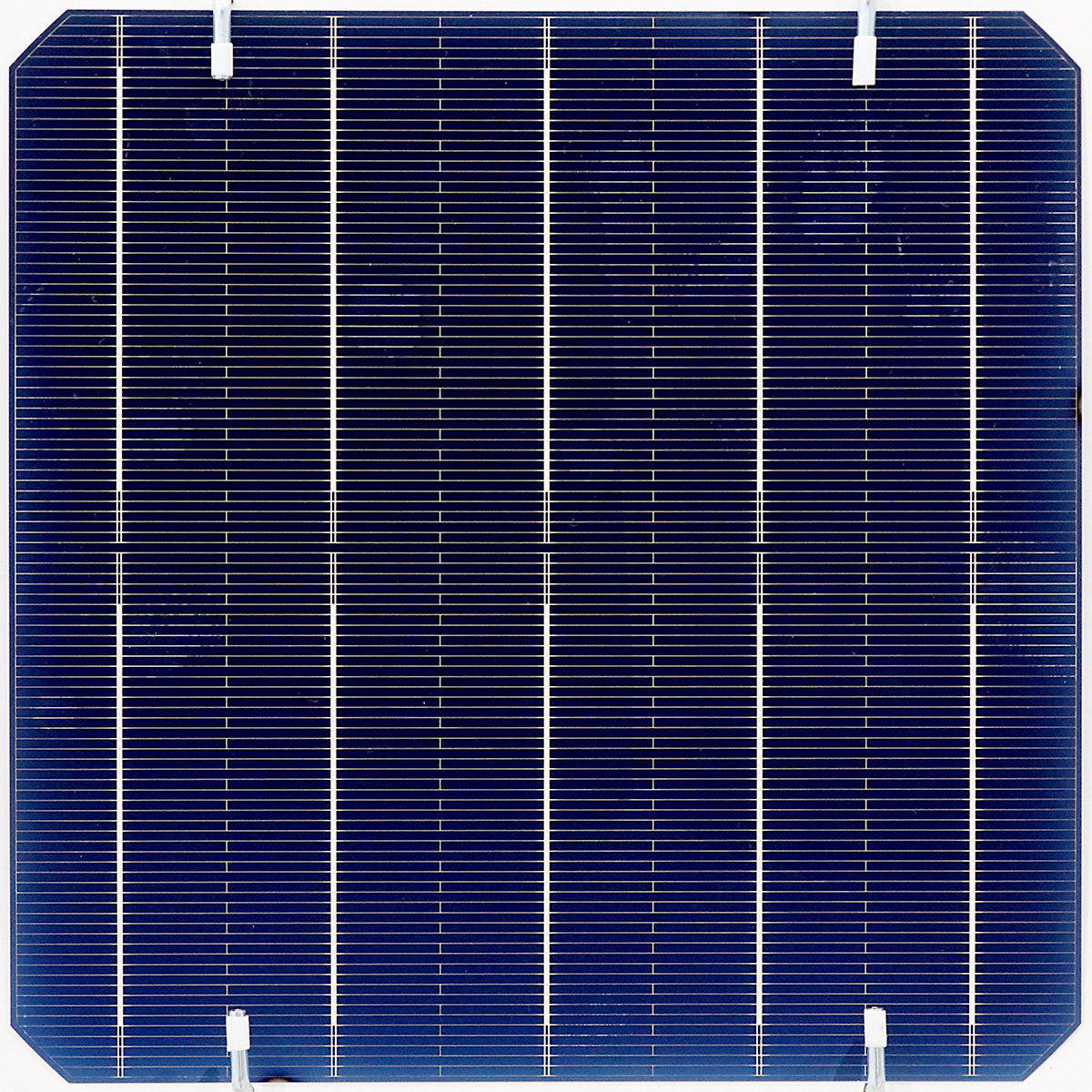

Cellules photovoltaïques en silicium cristallin

Extrait du sable, le silicium est un matériau semi-conducteur abondant dans la nature. Il se décline en cellules monocristallines et polycristallines. Les premières sont fabriquées à partir d’un bloc unique de cristallin de silicium, tandis que les secondes regroupent plusieurs cristaux.

Les cellules polycristallines ont été prisées pour leur coût réduit, mais elles ont été quasi abandonnées. En effet, les innovations récentes en matière d’efficacité et de durabilité des cellules monocristallines en font la technologie dominante aujourd’hui avec un rendement de 20 à 25 %. En 2023, les cellules photovoltaïques en silicium dominent l’industrie solaire. Elles représentent 98 % de la production.

Cellules photovoltaïques organiques

Utilisant des molécules à base de carbone pour leur couche active, les cellules photovoltaïques organiques (OPV) sont une alternative prometteuse en lumière indirecte. Elles se divisent en polymères ou molécules, déposées par centrifugation et en petites molécules par thermoévaporation. Grâce à un support plastique, comme le PEN ou le PMMA, ces cellules permettent une production en continu en bande flexible dite roll-to-roll. Leurs avantages sont donc la légèreté et flexibilité, avec un rendement de 7 à 15 %. Fabriquées à bas coût par impression et parfois transparentes, elles sont adaptées aux textiles intelligents, fenêtres photovoltaïques et dispositifs portables.

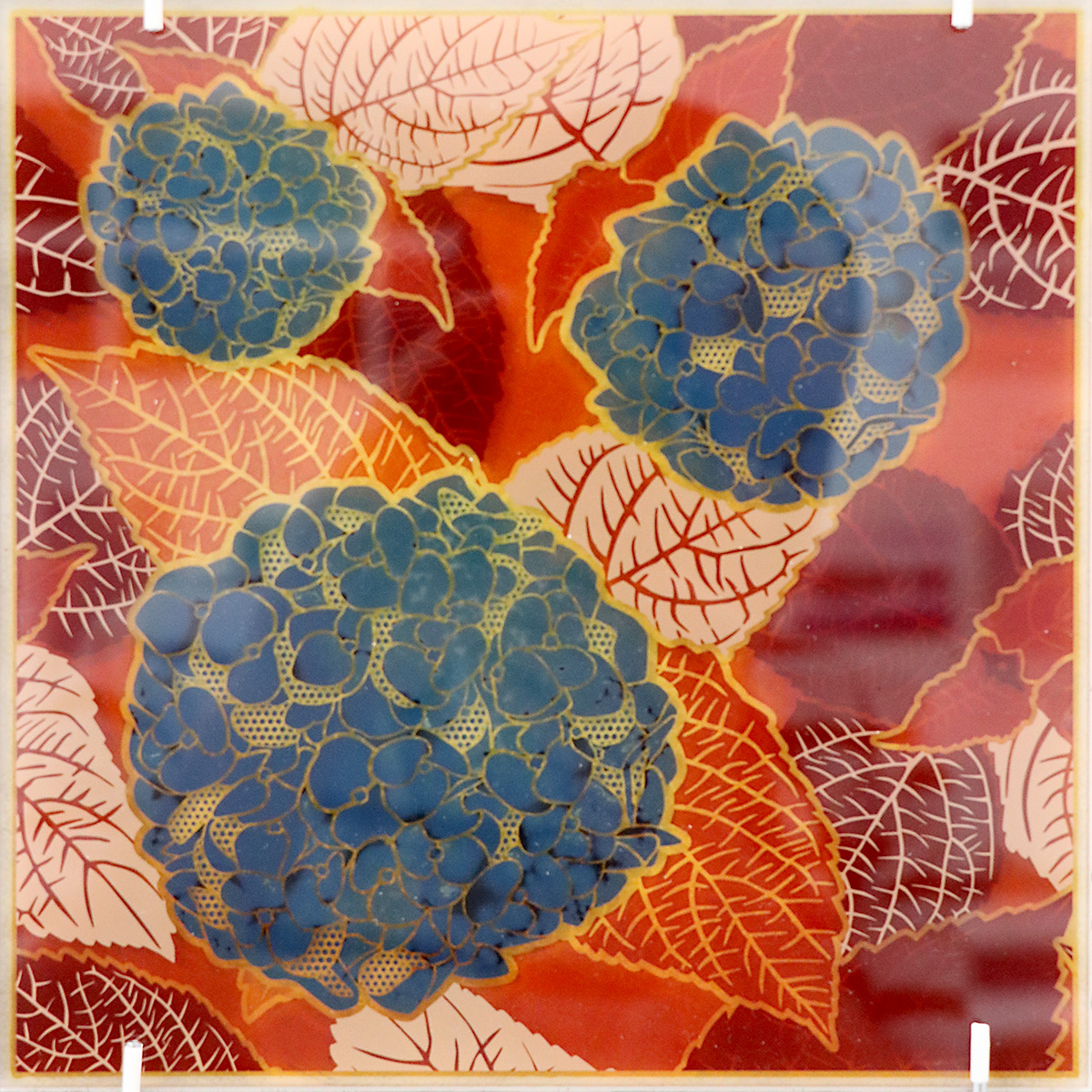

Cellules solaires à pigment photosensible

Inspirés de la photosynthèse, les cellules solaires à pigment photosensible Grätzel (DSSC pour Dye-sensitized solar cell) sont des dispositifs photoélectrochimiques. Conçues par Michael Grätzel, de l’EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne – elles utilisent des pigments organiques, appelés chromophores, pour convertir la lumière en électricité.

Le matériau semi-conducteur en couche poreuse, comme le dioxyde de titane Ti02, est alors combiné avec un colorant absorbant la lumière. Avec un rendement de 10 % environ, elles se caractérisent par leur faible coût de production et leur capacité à générer de l’énergie même sans ensoleillement direct ou sous faible éclairage. Les progrès techniques pourraient améliorer leur efficacité.

Cellules solaires multijonctions

Les cellules solaires multijonctions utilisent plusieurs couches de matériaux. Chacune est optimisée pour absorber différentes plages du spectre solaire. En des termes plus scientifiques, elles comportent plusieurs jonctions empilées. Elle est composée de matériaux de :

- type p : dopés pour créer des trous porteurs de charge positive, et de

- type n : dopés avec des impuretés ajoutant des électrons porteurs de charge négative.

Chaque jonction est optimisée pour une longueur d’onde spécifique, maximisant l’absorption de la lumière et l’efficacité globale. L’un des avantages notables de ces cellules solaires multijonctions est qu’elles produisent de l’électricité même sans lumière directe.

Utilisées principalement dans des applications spécialisées et des systèmes photovoltaïques à concentrateur, ces cellules peuvent atteindre un rendement supérieur à 40 %. Des recherches en cours visent à améliorer encore leur performance et faire baisser leur coût élevé.

Cellules solaires tandem

Les cellules tandem sont des cellules multijonctions qui permettent de capter une plus large gamme du spectre solaire. Elles sont constituées de deux matériaux semi-conducteurs avec des fenêtres d’absorption distinctes.

En superposant ces couches, chaque matériau absorbe une partie de la lumière, augmentant l’efficacité globale. Par exemple, une cellule tandem peut combiner du silicium cristallin et une couche de pérovskite, atteignant un rendement supérieur à 30 %. Une couche de pérovskite est un semi-conducteur qui combine des matériaux organique et inorganique.

Approfondir le sujet

- Novartis Pavillon : iart, science et architecture en lumière à Bâle

- Soprasolar Light : énergie solaire Heliup pour toit terrasse

- Lumières en soi(e), du poétique et solaire par Creatmosphere à Lyon

Photo en tête de l’article : Novartis Pavillon, luminaire 7 LED, optiques, film photovoltaïque organique OPV, intérieur, Bale, Suisse – Architecte AMDL CIRCLE – Créateur lumière iart – Photo © Vincent Laganier

Livres

Installations photovoltaïques en toiture et façade, 2e Ed. du CSTB

|

Produisez votre énergie solaire avec le guide pratique photovoltaïque du CSTB 🌞🔌 Une solution pour une transition énergétique réussie ! |

Éclairage et lumière du IIIe millénaire, 2000-2050, un livre collector

|

Le phénomène éclairage a vécu une mutation. Ville, architecture, conception lumière, pollution lumineuse... Qu'en sera-t-il demain ? |