Des feux dans la nuit : histoire et technologie des phares

Majestueux et intemporels, les phares maritimes veillent sur les côtes et les marins, symbolisant à la fois la puissance, l’innovation et la résilience humaine face aux éléments. Mais d’où viennent ces géants lumineux ? Comment ont-ils évolué, des feux antiques alimentés au bois ou au charbon jusqu’aux LED ? Exploration d’une histoire fascinante où se mêlent ingénierie, science optique et aventure humaine.

Aux origines du phare : l’île de Pharos et Alexandrie

Le mot « phare », du lation pharus, lui-même emprunté au grec Pháros, nom de l’île au large d’Alexandrie, où s’élevait l’une des sept merveilles du monde antique : le célèbre phare d’Alexandrie. Construit vers 280 avant notre ère sous le règne de Ptolémée II, cet édifice monumental mesurait environ 100 mètres de haut, un exploit architectural inégalé pour l’époque.

Ce phare, dont la portée lumineuse est estimée à plus de 10 kilomètres, devait fonctionner grâce à un feu alimenté en continu, dont la lumière était amplifiée par des miroirs en bronze poli. Il guidait les marins à travers les eaux traîtresses du delta du Nil, tout en affirmant la puissance de la civilisation égyptienne. Sa disparition, provoquée par plusieurs séismes entre le Xe et le XIVe siècle, n’a cependant pas fait disparaître l’idée d’une signalisation lumineuse maritime.

Cordouan : le premier phare moderne en France

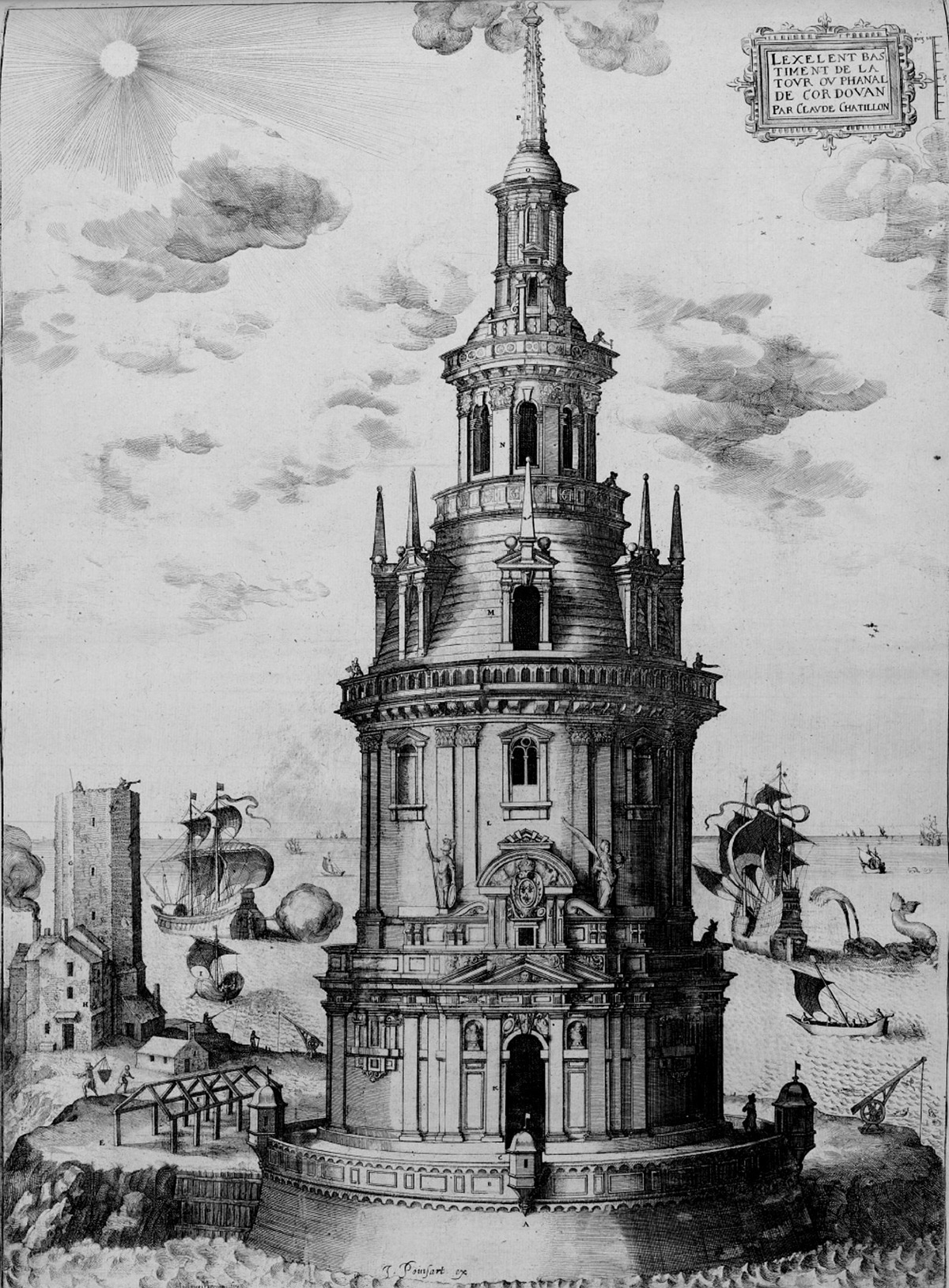

Après l’Antiquité, il faut attendre le XVIIe siècle pour voir s’élever un phare moderne digne de ce nom en France : le phare de Cordouan. Inauguré en 1611 à l’embouchure de la Gironde, il est souvent surnommé le « Versailles des mers ». Conçu comme une véritable œuvre d’art, il allie fonctionnalité et prestige.

À l’époque, on parle encore de « tour à feu », car la lumière provient de combustibles, tels que le bois ou le charbon. L’entretien de ces feux est laborieux : il fallait, par exemple, plusieurs tonnes de charbon chaque mois pour maintenir une lumière constante.

Premières innovations : réflecteurs et lampes à huile

Face aux limites des feux traditionnels, l’éclairage maritime évolue au XVIIIe siècle sous l’impulsion des progrès conjoints de l’optique et de la combustion. Pour pallier les difficultés d’approvisionnement en charbon et améliorer l’efficacité de l’éclairage public, la Ville de Paris lance en 1763 un concours visant à promouvoir l’usage des lampes à huile, plus propres et plus faciles à entretenir.

Le projet retenu est celui de Pierre Tourtille Sangrain, qui propose un système combinant lampes à huile et réflecteurs métalliques concaves. Moins contraignant que les foyers à braise, ce dispositif permet de mieux orienter la lumière tout en réduisant la consommation de combustible.

Initialement conçu pour l’espace urbain, ce principe est rapidement transposé à l’éclairage maritime. S’il reste moins puissant que les feux au charbon, il s’avère bien plus efficace qu’une simple lampe à huile, tout en simplifiant considérablement la maintenance.

L’innovation décisive intervient en 1780 avec la lampe à mèche cylindrique d’Aimé Argand, surmontée d’une cheminée en verre. Sa flamme, stable et intense, améliore nettement le rendement lumineux lorsqu’elle est couplée à des réflecteurs paraboliques. Ce système remplace progressivement les feux au charbon, trop gourmands en combustible.

Commission des phares : une réponse au retard maritime français

Au XVIIIᵉ siècle, seuls quinze phares jalonnent les côtes françaises, contre une cinquantaine en Angleterre, un réseau notoirement insuffisant pour assurer la sécurité des routes maritimes.

Après la défaite de Trafalgar (1805), qui souligne la faiblesse maritime de la France, et des naufrages retentissants, comme celui de La Méduse en 1816, la prise de conscience s’impose. Sous l’impulsion de François Arago, physicien et conseiller d’État, une Commission des phares est créée pour repenser en profondeur la signalisation côtière. Composée de neuf membres, elle réunit des représentants de trois corps clés : l’Académie des Sciences (dont Arago lui-même), le corps des Ponts et Chaussées et la Marine royale. Cette composition garantit une approche à la fois scientifique, technique et opérationnelle.

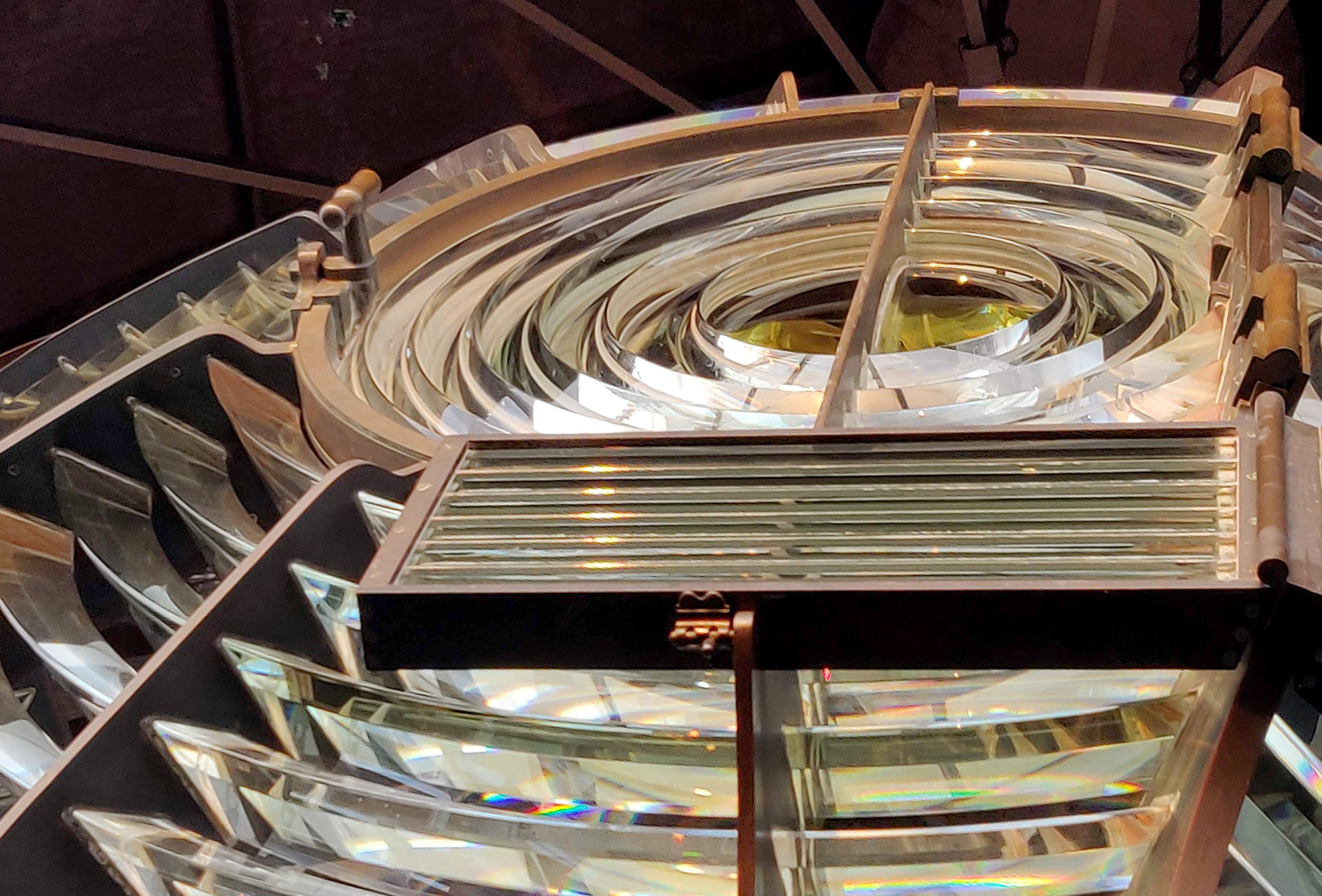

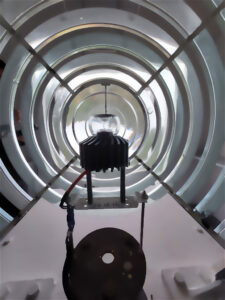

En 1819, Augustin Fresnel conçoit une lentille à échelons capable de concentrer la lumière bien plus efficacement que les réflecteurs métalliques alors en usage. Cette innovation, aussi simple qu’ingénieuse, révolutionne l’optique des phares et devient rapidement un standard mondial. Elle s’inscrit toutefois dans une ambition plus large, portée par la Commission des phares, qui vise à moderniser non seulement les technologies, mais également l’ensemble du système de signalisation maritime.

Dès 1825, la Commission élabore un plan national structuré, définissant l’emplacement et le rôle précis de chaque feu, qu’il s’agisse de phares d’atterrissage, de route, de position ou d’entrée de port, avec l’objectif de mailler le littoral français de façon continue, hiérarchisée et adaptée aux réalités de la navigation.

De 16 phares en 1811, on passe à 149 en 1860. Ce programme massif, financé par l’État, fait rapidement de la France une référence internationale en matière de signalisation maritime.

Une fois le maillage du littoral assuré, l’attention se porte sur l’amélioration des sources lumineuses. Après les progrès apportés par le pétrole et le gaz, une nouvelle révolution technologique s’annonce : l’électricité.

Électrification : promesse technique, casse-tête logistique

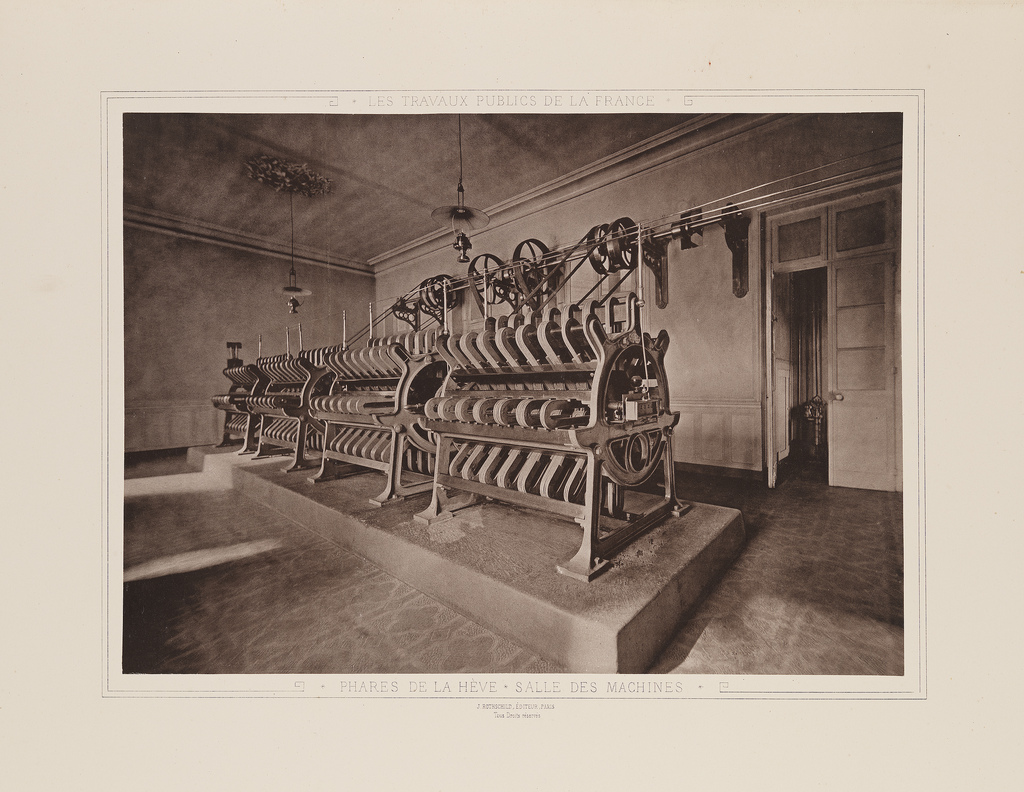

L’électricité fait son apparition dans les phares dès 1863, avec l’installation expérimentale de lampes à arc au phare de la Hève, près du Havre. Ces lampes, très puissantes, produisent une lumière éclatante visible à plus de 30 kilomètres en mer. Mais elles posent d’emblée un problème de taille : comment fournir, sur des sites souvent isolés et exposés, une alimentation électrique continue et fiable ? Des générateurs à vapeur sont installés dans quelques grands phares, mais leur encombrement, leur bruit, leur coût et leur complexité de maintenance limitent leur diffusion.

La lampe à incandescence, plus simple et plus robuste, apparaît à la fin du XIXᵉ siècle et suscite de nouveaux espoirs. Mais là encore, le nerf de la guerre reste l’alimentation électrique : tant que les réseaux nationaux n’atteignent pas les côtes, il faut recourir à des groupes électrogènes, au fioul ou à essence, souvent capricieux. Résultat : pendant des décennies, seuls quelques phares prestigieux ou stratégiques bénéficient de l’électrification. La majorité des feux continuent à fonctionner au pétrole, jugé plus sûr et plus facile à ravitailler.

Ce n’est qu’au XXᵉ siècle, avec l’extension du réseau et l’amélioration des moteurs Diesel, que l’électrification devient réellement viable à grande échelle.

À partir des années 1960, les lampes aux halogénures métalliques s’imposent : puissantes, efficaces et durables, elles restent aujourd’hui la technologie de référence.

Vers l’automatisation : s’affranchir de la présence humaine

Allumer, entretenir et éteindre les feux : le bon fonctionnement des phares a longtemps reposé entièrement sur la vigilance de leurs gardiens. Mais très tôt, l’idée d’en réduire la dépendance humaine s’impose comme un objectif technique majeur, surtout pour les phares isolés.

Dans les années 1910, l’ingénieur suédois Gustaf Dalén met au point une valve solaire révolutionnaire, qui lui vaudra le prix Nobel de physique en 1912. Ce dispositif repose sur un petit capteur photosensible relié à une vanne régulant l’arrivée du gaz. En présence de lumière, le capteur ferme l’arrivée de combustible ; à la tombée du jour, le système s’ouvre automatiquement, déclenchant l’allumage de la lampe. Grâce à ce mécanisme autonome, simple et robuste, la consommation de gaz est réduite de près de 90 %, sans intervention humaine. Ce système connaît un grand succès en Scandinavie, où il équipe de nombreux feux côtiers dans les zones les plus difficiles d’accès.

En France, où l’électrification progresse en parallèle, cette technologie reste marginale. Mais le principe d’automatisation fait son chemin. À partir des années 1960, des horloges programmables et des capteurs de luminosité assurent l’allumage et l’extinction automatiques des feux. Puis, à partir des années 1990, les panneaux photovoltaïques apportent aux phares une autonomie énergétique croissante. Le phare des Poulains, à la pointe nord-ouest de Belle-Île-en-Mer, fonctionne ainsi depuis 2004 grâce à une installation solaire couplée à des batteries. Entièrement automatisé et télécommandé à distance, il n’accueille plus de gardien permanent et ne nécessite plus de ravitaillement régulier.

Une relève moderne : le groupe Aide à la navigation du Cerema

Le fonctionnement des phares français repose aujourd’hui sur les Directions interrégionales de la mer (DIRM), responsables de leur exploitation et de leur entretien. À leurs côtés, le groupe Aide à la navigation du Cerema, héritier de la Commission des phares de Fresnel, joue un rôle central d’appui : il élabore les méthodologies nationales, conduit la recherche et le développement, et veille à adapter en permanence la signalisation maritime aux évolutions technologiques.

Cette organisation permet de maintenir une tradition française de haut niveau, reconnue internationalement, tout en recherchant le meilleur équilibre entre performance, coûts et respect du patrimoine. Ainsi, les lentilles de Fresnel, toujours d’une efficacité remarquable, restent largement conservées, tandis que les anciens systèmes tournants à bain de mercure sont remplacés par des dispositifs à roulements à billes, plus sûrs et moins toxiques. Côté éclairage, la transition vers les LED est bien entamée.

Phares à l’heure des LED

Plus économes en énergie et dotées d’une longévité exceptionnelle, les sources à LED ont progressivement trouvé leur place dans la signalisation maritime. Leur adoption a toutefois nécessité de nombreux ajustements techniques afin de répondre aux exigences de puissance et de concentration du faisceau, indispensables au balisage longue distance. Depuis les années 2010, la transition s’opère en priorité sur les phares de puissance modérée, où les LED permettent de réduire la consommation et de simplifier la maintenance.

Pour les installations de portée plus importante, la situation est différente, car passer aux LED impliquerait d’accepter une réduction des portées, autrement dit un déclassement fonctionnel des phares.

Actuellement, l’orientation retenue est la suivante :

- l’usage de fanaux industriels à LED est pertinent pour des portées allant jusqu’à 10 milles nautiques ;

- entre 10 et 20 milles, les optiques historiques peuvent être conservées avec des lampes LED adaptées ;

- au-delà de 20 milles, les lampes aux halogénures métalliques demeurent la solution la plus performante.

Cette répartition pourrait évoluer dans les prochaines années, notamment si la réglementation européenne venait à interdire l’utilisation des lampes aux halogénures métalliques.

Si les GPS ont aujourd’hui relégué leur fonction de guidage au second plan, les phares n’en restent pas moins des figures emblématiques du patrimoine maritime. Leur lumière, toujours active sur les côtes, continue de fasciner : un repère tangible, héritier d’ingéniosité et de savoir-faire, qui relie les marins d’hier à ceux d’aujourd’hui.

Remerciements : Yves-Marie Blanchard, chef de groupe adjoint Aide à la navigation du Cerema. Entretien réalisé en visioconférence, le 5 février 2025.

Pour en savoir plus

L’Histoire de tous les phares de France

De Francis Dreyer et Jean-Christophe Fichou

Éditeur : Ouest France

Septembre 2018

Photo en tête de l’article : Phare du Portzic, nord-est du goulet de Brest, France © Vincent Laganier, LZL Services

Bel article! Les progres des eclairages LED doivent faciliter leur maintien , meme avec une portée moindre . Important pour la sécurité de la navigation côtière. Les tres grandes portées sont moins essentiels de nos jours avec les GNSS.